文/唐山

想來畢業已三月有餘,同學大都結伴而南飛,唯我一人孤雁北征,這最初的三個月,無論苦樂悲喜都挨了過來。可是在這真正回家的時刻我頓時悲從中來,千言萬語吐不盡其中的苦澀。

不敢說自己是大學畢業,因為大學生都被某些人整得名不符實,卻也不敢妄自菲薄,畢竟相較來說,自己卻也是正經的大學畢業,不是專科生充大學生,不是二流學校的學生充大學生,也不是那些本就上不了大學卻上了大學的人以次充好。

十一長假,空閒於家,村子小,事情很快便能傳遍整條街。我打算回家的訊息也很快如是。我家分東西兩院,來回之間穿過近乎整條街,途中難免遇上個人,便是一通打聽。雖知不是惡意,卻也令我生畏。

“放假了?”

“咋回家了?在外頭不行啊?”

“家裡多不好啊!在外頭哪裡不比家裡強?你看那個誰……1萬多塊,……”

“開多少錢啊?……才這么點兒啊,唉!……”

他悻悻的離開,我也是,我不是!我要背著這樣的一筐話回家,吃飯,看電視,睡覺,睡不著,上火,猶豫,懷疑,考量,淺睡,然後開始另一天。

秋天的清早,給人十分的爽意。每每我都打開窗戶——呼吸,大口大口的吞,也許像極了喘。當時的心情特別的好,不想任何,我就是我,秋天就是秋天。

家裡的人都不給我的決定任何的態度,我早已習慣了,他們相信我,可我不是那樣的相信自己和他們;我希望父母是真的高興我回家的決定;我希望哥哥不再為我的前途擔憂;我希望自己能頂得住來自任何方向的壓力。可是每個堤岸都不是堅不可摧的。

我在六號的時候被安排進駐工地,甲方監理。仔細想來,一個閒缺,一個鎖鏈。經過安排我負責102號建築,是宿舍樓,正在澆築框架。工地上像我這樣的閒人不多,而且又是新來。往哪裡一走都會有人盤問幾句,知是同縣的人,便多說了很多話,我知道他們也沒什麼惡意。

“你這大學生,咋回家了?”

我深知這句話的嘲諷意味,他懷疑我的大學文憑,他懷疑我去的是一個那些不入流的學校,他認為我是在外不能找到工作才來了這裡,他認為我是個不合格的畢業生。

“才這么點兒,我那個表兄的兒子在雲南,……1,2萬啊……”

……

我不好打斷這樣的話,唯有諾諾而笑。

“這窮縣沒啥前途,當初這個老闆弄那個廠子,到現在不也就那個樣么,一年賠個幾十萬,當初也吹的楞著呢!跟哈工大合作,……教授好像都是假的,哈哈……這個呀!……”

“有能耐的人誰在這破地方兒……!”

我不置可否,木木的呆了一整天,然後吃飯回宿舍,很早就睡了,很早就醒。疼?不是,真的不是,而是恐懼,怕自己真的就死了,死的不明不白。

我真羨慕那些沒心沒肺的人,他知道工作,知道給工資,就萬事大吉了。我卻在有工資的時候考慮沒工資的情況,杞人憂天。可是現實就是天已經塌了。

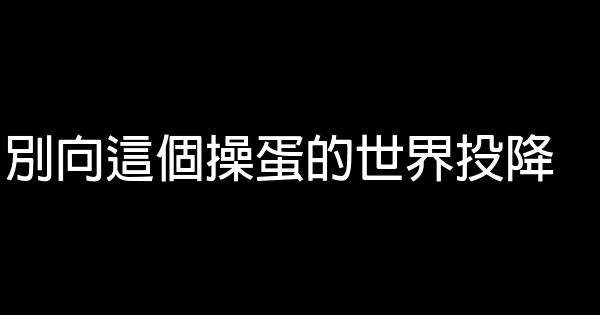

每天去工地對我都是一個考驗,要面對各種的閒言碎語。我誠知那些都是假的,可是當假話被身邊的每個人都說上一遍,你也就信了。當初我已然料想自己會被各種的言論擊中,可是它們來的比想像的苦難更加突然,更加強大。

那天澆築一根承重的柱子。水泥砂石料放入,經振動棒的振動,原本結實的的盒子版突然就裂開了一道縫,混凝土瞬間流了出來,汩汩不斷。我看著那道口子,像極了自己,壓力超過了預期。原本安定的一切都流了出來,有泰山崩於前的轟然,仿佛支持一個橡皮人的脊柱突然被抽走,整個人就軟塌下來,泥一樣攤成一片。想自己的哪處也開了這樣一條口子,支起夢想的柱子好像也在汩汩的塌下去。淚水在眼眶裡亂晃,因為塔吊有了虛影,而且還在抖動。